作者: 翟玉忠 蔡青 發布時間: 2024-10-26

經義:

營建東都洛邑是周人建國初期最重要的戰略舉措之一。從武王開始,周公、召公等重臣皆參與其中。為何必須建立東都,因為周人興起於西部邊陲,如果從故地宗周治理天下,對於統治東部地區可說是鞭長莫及,所以建國後要立刻建立東都。東漢鄭玄看到了這一點,他注《今文尚書·康誥》“惟三月哉生魄,周公初基,作新大邑於東國洛”說:“岐、鎬處五嶽之外,周公為其於政不均,故東行於洛邑,合諸侯,謀作天子之居。”(唐代賈公彥《周禮注疏·天官塚宰第一》注引)

鄭玄所說的“岐、鎬”,指岐山、鎬京這些周人故地。“於政不均”,主要是因為周人故地不居天下之中,不利於向各地諸侯徵收貢賦。同時,建立都城還要考慮既有充足水源,又不至於被淹,水陸交通方便且易於防守。這些條件成周洛邑都具備。牛鴻恩教授寫道:“據《尚書·洛誥》記載,成周建於洛水之北,郟山之南,在澗水東,瀍水兩岸。郟山,即今北邙山,在河南洛陽北。這裏北靠黃河、郟山,南靠洛水,便於防守。澗水、瀍水和洛水會合,水源充足,足以供應各方面需要。水、陸交通都比較便利,便於徵收貢陚。便於和西都鎬京及四方諸侯聯繫。”(牛鴻恩:《新譯<逸周書>》,臺灣三民書局2015年版,第365頁)

《管子·乘馬第五》開篇專論“立國”,可以說是古代營建都城的理論總結,顯得十分珍貴。作者指出,凡營建都城,不把它建立在大山之下,就要將它建在大河附近。高不可使之乾旱,以便保證水源充足;低不可近於水邊,以節省修築堤防的費用。要依靠天然環境,憑藉地勢之利。所以,城郭的構築不必拘泥於合乎方圓的規矩,道路的鋪設也不必拘泥於平直的準繩。“凡立國都,非於大山之下,必於廣川之上。高毋近旱而水用足;下毋近水而溝防省。因天材,就地利,故城郭不必中規矩,道路不必中準繩。”

今天讀來,周朝營建都城的經驗對我們仍有重要的借鑒意義。

在周人看來,營建王都是地理上的“建中立極”。在追述西周政制的《周禮》中,除了早佚的《冬官》,其他五官開篇都有“惟王建國,辨方正位,體國經野,設官分職,以為民極”一語,意思是說,王建立國都,辨別方向並確定宗廟和朝廷的位置,劃分都城與郊野的界限,分設官職,用作治理民眾的重心。

除了營建國都的理念,周初分業定居,根據不同職業劃分居住地、“俾無交為”的作法也在後世產生了很大影響。據《管子·小匡》,齊桓公時定民之居,使士、農、工、商四民不相雜處,分區居住。

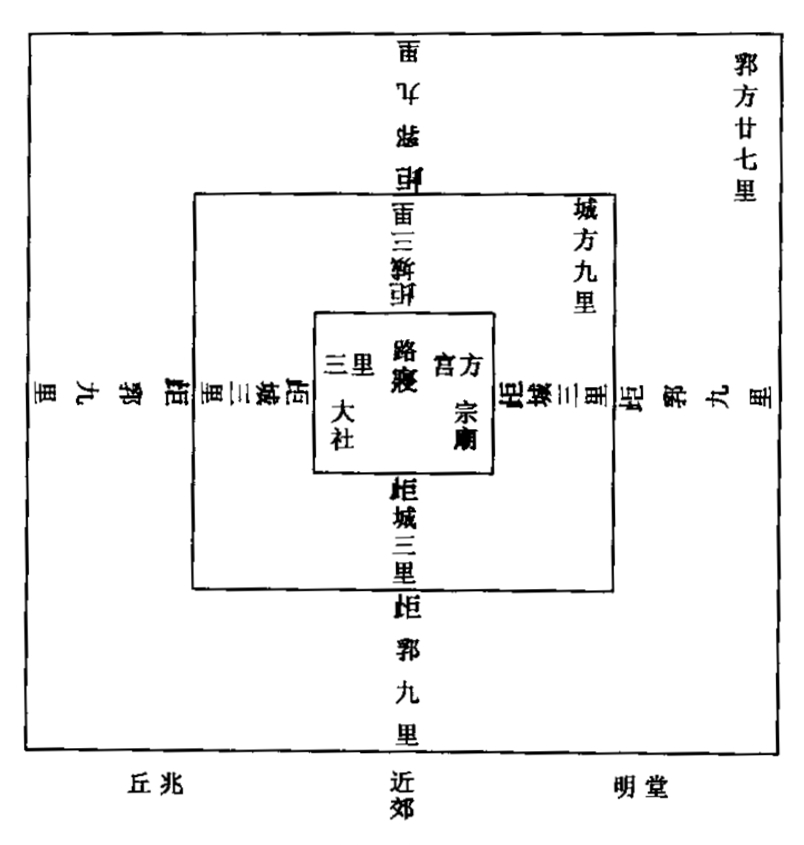

由於洛邑還沒有被考古學家發現,所以學者們只能根據《作雒》等資料復原其基本佈局(如下圖)。至於本文末提到的輝煌建築裝飾,早已消逝於歷史的迷霧之中。

圖片來源:黃懷信等:《逸周書匯校集注》(修訂本),上海古籍出版社2007年版,第541頁。

經文:

語譯:

宮城邊長七百二十丈(三里),內城邊長九里,外城邊長二十七里。南側以洛水為屏,北側以郟山為靠,以此作為天下的大都。劃分郊區甸服,邊長六百里,連通西邊故土合計千里。分成一百個縣,每個縣有四郡,每個郡有四鄙。大縣築城規模為王城三分之一,小縣築城規模為王城九分之一。築鄙的規模不超百戶,以便於農業生產。農夫居住在鄙,以庶士來領導教化。庶士居住在國和家,以公卿大夫來領導教化。所有工匠、商賈、衙役、庶士、家臣、奴僕,讓他們在各州各里分別居住,各司其職,不相混亂。

又在南郊設立祭壇,用以祭祀上天,同時配享后稷、日月、星辰、先王,一併祭祀。分封社稷班次,諸侯承接天命於周王,要在都城中建立大社。社壇的東面是青土,南面是赤土,西面是白土,北面是黑土,中央覆蓋黃土。要立諸侯的時候,鑿取其所在方位一邊的土,用黃土包上,放在白茅之上,以此作為分封的象徵,所以說從周王室受封叫作裂土。

又在都城中建立五種宮殿,包括太廟、宗宮、考宮、路寢、明堂,都設有四角曲簷、放置禮器的土臺。還有重梁、兩廡、欄杆、雙鬥、彩柱。大堂旁有小屋,有排柱,藻井畫有日月,門上橫樑也繪彩。殿基上鑿出的臺階塗成黑色,中庭路面高起,牆上畫有山雲,正門和內門高臺都是黑色門檻。