作者: 翟玉忠 付金才 發布時間: 2022-04-14

經義:

漢武帝貶斥包括儒家在內的諸子百家,企圖以西周王官學六經為核心凝聚民心,塑造文化認同,這一文化政策如此成功,影響了中國長達兩千年之久。

任何政策都有利有弊。漢武帝“罷黜百家,表彰六經”導致了兩個意想不到的結果:一是傳播經學,“遊文於六經之中,留意於仁義之際”的儒家崛起,宋以後開始實際上的“獨尊儒術”;二是經學作為諸子百家的公共經典、百家之源被人為忽視,經子斷裂,經學的地位在政治上提高的同時,在文化上反而降低了。

結果,漢以後經學被嚴重儒家化,儒家為取青紫專攻經學,極少出現戰國時期吞吐百家的大儒——“以儒解經”成為經學研究的不二法門。

本節,夏王啟討伐有扈氏的首要理由是有扈氏“威侮五行”。漢孔安國傳和唐孔穎達疏,皆將之解釋為一種德性,儒家教化的“仁、義、禮、智、信”五常。孔傳釋“有扈氏威侮五行,怠棄三正”說:“五行之德,王者相承所取法。有扈與夏同姓,恃親而不恭,是則威虐侮慢五行,怠惰棄廢天、地、人之正道。”孔穎達疏:“五行,水、火、金、木、土也。分行四時,各有其德……王者雖易姓,相承其所取法同也。言王者共所取法,而有扈氏獨侮慢之,所以為大罪也。且五行在人為仁、義、禮、智、信,威侮五行,亦為侮慢此五常而不行也。有扈與夏同姓,恃親而不恭天子,廢君臣之義,失相親之恩,五常之道盡矣,是‘威侮五行’也。”

他們只知以儒家觀念解經,不知此處“五行”乃五行家之“五行”。水、火、木、金、土“五行”,貌、言、視、聽、思“五事”是天人相互感應、影響的基點,違背五行即違背天人大道、基本禮法(憲法)——其嚴重性如此!《尚書·洪範》記載,鯀治水不力,“汩陳(汩陳,擾亂——筆者注)其五行”,天帝都震怒了,沒有給他治國大法。

有學者認為“陰陽五行說”只在戰國、秦漢間流行,不能用這些後來的“水、火、木、金、土”解釋夏人觀念。(顧頡剛、劉起釪:《尚書校釋譯論》第二冊,中華書局2005年版,第868-869頁)這是錯誤的。五行觀念,特別是五行相生觀念起源極早,它是原始思維“互滲律”在中國文化中的反映。

20世紀初法國人類學家列維-布留爾(1857-1939年)提出了原始思維的概念,指出早期人類並沒有明確的主體與客體界限,也沒有今人熟悉的因果關係,他們感興趣的是存在物之間的神秘聯繫,以及人和物之間的相互影響相互作用,二者間“互滲”。此一“互滲律”在原始思維中起關鍵作用,影響其生活的方方面面。他舉例說:“在大量不發達民族中間,野物、魚類或水果的豐收,正常的季節序代,降雨週期,這一切都與由專人舉行的一定儀式有聯繫,或者與某位擁有專門的神秘力量的神聖人物和安寧有聯繫。或者,再舉一個例,一個新生嬰兒會受到他父親所作的一切、他父親的食物等等的影響。印第安人在狩獵中或在戰爭中,其幸運或者倒楣,得看他的留在帳篷裏的妻子吃不吃這種或那種食物,是否戒食某些食物,是否戒除這些或那些行為。”(列維-布留爾:《原始思維》,商務印書館1981年版,第71頁)

有趣的是,竟是司馬遷《史記》法文版啟發了列維-布留爾研究“原始人”思維的念頭——他對《史記》中關於星象與人事關係的記述大為震驚!

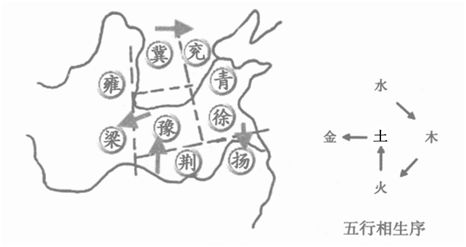

如果列維-布留爾讀到《漢書·五行志》或《漢書·天文志》,他一定有找到“互滲律之學”的驚奇。但在中國,五行家們利用天人“互滲”觀念規範統治者行為,已經昇華為一種天大地大的禮法。很可能,大禹時代這種禮法就已流行。因為《尚書·堯典》中舜帝出巡和《尚書·禹貢》中所述九州地理,都是按照五行相生的順序記述的,這不會是偶然。(見下圖)

舜帝出巡方向及《禹貢》九州記述順序。圖片來源:鄧立光:《周易象數義理發微》(附五行探原)》,上海辭書出版社2008年版,第167頁。

這也是為什麼,有扈氏“威侮五行”成為不可原諒的大罪,夏王啟替天行道,必須討伐之!必須消滅之!

我們能在人類最早期文明形態中找到中國文化的根,在當代世界文明形態中找到中國文化的非凡之處——這是中國文化令人歎為觀止的魅力所在!

經文:

語譯:

夏王啟說:“全體將士們,我們召開誓師大會,向大家宣告:有扈氏蔑視違背天地社會法則,荒廢政事,因此上天決定用武力消滅有扈氏,我們是替天行道懲罰有扈氏。”