作者: 翟玉忠 發布時間: 2021-12-29

世界各地的民族主義者都喜歡鼓吹祖先的文明成就,特別是技術成就。以至於他們常常混淆現代科學與古代科學技術。事實上,現代科學的突破只發生在西歐,那是伽利略(Galileo Galilei,1564年~1642年)等西方先哲集人類文化之大成發展起來的——包括伊斯蘭文明的數學和科學,中華文明的諸多科學技術成就。

《中國科學技術史》的作者李約瑟(Joseph Needham,1900年~1995年)1963年完成的《中國科學傳統的不足與成就》中,論及古代各民族科學與現代科學之間的關係:“當我們說現代科學只在文藝復興晚期的伽利略時代發展於西歐時,我們的意思當然是指,只有在彼時彼地才發展出了今天自然科學的基本結構,也就是把數學假說應用於自然,充分認識和運用實驗方法,區分第一性質和第二性質,空間的幾何化,接受實在的機械論模型。”【3】

李約瑟博士所說的“第一性質”指物體的客觀狀態,如體積、廣袤、運動等;“第二性質”指物體借助第一性質在我們心中產生觀念的能力,如色、聲、香、味等。這種主客的區分極大推進了人類對物質世界的認識,激發了盡乎無限的生產力,卻因此造成了主體與客體的分裂、道德信仰與理性知識(行為)的分裂、自然與人類的分裂——科學一方面造福了人類,另一方面將人類推到世界大戰與生態災難的邊緣,這是我們必須解決的西方現代性問題。

慶倖的是,西方自然科學只是刷新了我們的世界觀,並未動搖人類文明的基礎。除了中國,地球上幾乎所有族群的世界起源理論都基於神話,這是他們世界觀的基礎,如同《聖經》的《創世記》一樣。

《聖經•創世記》是農業社會一神教時代高度發展了的神話創世理論。與之相比較,一些族群的世界起源神話簡單古樸,卻富於生命趣味。

中非的波桑人相信:太初只有黑暗、水和偉大的本巴神。有一天,本巴神不知什麼原因害了胃病,痛苦不堪,嘔吐出了太陽,太陽曬乾的地方成了土地。本巴仍在痛苦之中,他於是又嘔吐出了出於月亮,星星,然後是豹子、鱷魚之類的動物,最後是人。

如果我們將神話等同於虛構的荒唐故事就大錯特錯了。在狩獵採集部落中,神話是一個族群的宇宙人生憲法,有無上的神聖性和權威性,用以證明社會生活制度的合理性。北京大學中文系陳連山教授寫道:“神話就是古人心目中的歷史。遠古的神話和後世的歷史敘事在社會功能上是一致的,都是用神聖敘事來證明當時的社會生活與制度。所以,我們不能根據神話情節的虛構性來否定神話所要證明的社會現實的真實性。”【4】

我們試圖概括狩獵採集時代神話創世紀的整體面貌。考慮到了一萬多年前各大洲人類還處於千人左右的小型社群之中,社群數量極多,這項工作之所以能夠完成,一個重要的背景是智人具有同源性。就是說,我們祖先曾經在非洲大陸擁有共同的文化——薩滿教。

宗教史學家米爾恰•伊利亞德(Mircea Eliade,1907年~1986年)這樣描述舊石器時代曾經普遍存在的薩滿文化:“在舊石器時代存在著某種類型的薩滿教。這似乎是肯定的。一方面,在今天薩滿教仍然支配著獵人和牧人的宗教思想;另一方面,出神的體驗作為一種原初的現象,它也是人類狀態的一種基本元素。我們不能想像人類會有一個時期沒有夢或不夢遊,沒有進入‘出神’的狀態——這是一種意識的喪失,被解釋為靈魂到冥界的遊蕩。在不同文化與宗教中所發生的變化與轉型,是人們對這種出神體驗所做的詮釋和評估。既然舊石器時代人類的精神世界是由人與動物之間的神秘關係所主宰的,因此不難猜到一個出神中的巫師的職責是什麼。”【5】

神話創世紀有三個主要部分:萬物有靈論、原始至上神、神職人員薩滿或巫可以通過聯通多層宇宙的中心軸溝通神人。

舊石器時代先民的世界是一個充滿生命力和靈性的有機世界。靈性不僅存在於生物之中,也存在於萬事萬物。萬事萬物通過一種神秘的令人敬畏的力量聯繫在一起。人於其中不是被動的,恰恰相反,人是主動的——可以通過靈力改變從天氣到疾病的一切。

支配靈力並不是少數人的特權,儘管能力強大的薩滿能夠得到族人的普遍尊重。非洲南部卡拉哈裏沙漠的昆人稱呼這種能治病的靈力為“能”,“能”蟄伏在治療師的身上,通過跳降靈舞等儀式才能被喚醒。據統計,近1/2的男人及1/3的女人擁有“能”。任何人,都可以通過嚴格的學習獲得“能”。美國女人類學家瑪喬麗•肖斯塔克記錄了昆人獲得“能”的過程:“青年男子往往是從某位正跳儀式性治病舞的老治療師 (往往是他的近親)那裏獲得‘能’的。這位學徒跟著治療師跳舞——單獨跳舞,或者用手臂輕輕環繞治療師的腰——從黃昏跳到天明,跳了一個小時又一個小時,其間只有短暫的歇息。每次,當治療師因為神靈附體而達到癲狂,全身充滿神力時,他就把不斷滲出的汗水點到學徒身上,如同在進行治療一樣,而且還會在對方的腰部不斷拍打,用這種方式向他射出靈箭——據說能就這樣傳入對方體內。這個過程可能整夜重複好幾遍,也可能持續好幾個月,甚至好多年——但不管時間多長,新人(通常是十多歲或者二十出頭)最後獲得了‘能’。”【6】

南太平洋美拉尼西亞宗教和波利尼西亞宗教中則稱這種靈力為“瑪那”(Mana),類似於中國文化中“氣”的概念,它無形無象,不可摸到看到,卻“至大無內、至小無外”,無處不顯示其力量。“瑪那”存在於所有物體上,並通過這些物體起作用,也可以被人獲得、遺傳、轉移、消耗或丟失,鬼魂或精靈都被認為具有“瑪那”,可以借用它使人得福或遭殃。

中國薩滿教研究者直接將靈力稱為氣。滿族薩滿文化專家富育光先生(1933年~2020年)引用其父富希陸先生遺稿《璦琿十裏長江俗記》,這樣描述薩滿教的“氣”:“薩滿所強調的‘氣’,屬於人類原始生活狀態下對宇宙萬物運動的直感認識,是低級的,實用的,講求實際的……薩滿教發自自身生存發展的根本目的,所以強調氣,也是長期對所生活的世界觀察認識的經驗成果。薩滿所關心的‘氣’,完全同生活密切相關。人類對生活經驗的總結,最直接最普遍最密切者為氣。如《璦琿十裏長江俗記》介紹北人觀氣,“晨露升氣為霧,山巒升氣為靄,江河升氣為霽”等是對自然界氣運的觀察。‘悍人氣實,羸人氣虧,膏肓氣走,亡人氣消’,是對人體氣運的觀察。”【7】富育光先生認為薩滿教的“氣”遠不如中國先哲的氣理論抽象、辯證。

滿族薩滿神諭認為氣為萬物之源,萬物皆有魂氣。“神為氣屬,薩滿得氣、領氣、用氣為有神”。吉林省民族研究所研究員郭淑雲女士寫道:“在薩滿教觀念中,神、魂為氣,並以不同的方式影響人類,產生有益或危害作用,只有獲得某種特質的薩滿們能夠辨識和利用這些氣,避害逐利,為本氏族服務。如一些頗有造詣的老薩滿即能夠憑藉、吸納、施布充塞於宇宙之間的氣,為氏族祛病除邪、占卜未來、祈福禳災,庇護子嗣。總之,薩滿能夠通過氣運、氣化來實現代達庶望,傳達神意的目的。溝通人神,祈神降神,是古代薩滿以及其他原始宗教祭司的基本特徵,薩滿正是憑藉氣運來實現和體現這一特徵的。”【8】

由此可見,給萬物有靈論貼上愚昧或落後的標籤是錯誤的。那是漫長舊石器時代人類自我覺醒和自我發現的第一步,也是偉大的一步。人可以通過咒語、祭祀或其他行為改造這個世界,改變這個世界——這才是神話創世紀的精髓所在!

薩滿教的宇宙模式基本上是三層:天空、大地和地下,但一些族群在此基礎上又將宇宙分為多層,甚至達幾十層。西伯利亞各族群天界有十二層、十六層、十七層等說法。錫伯族薩滿認為天有四十九層,他們舉行考察新薩滿法術的上刀梯儀式時,刀梯級數最多就是四十九層,那是天界的層數。

天空與地下代表上界和下界,他們的關係不是對立的,這和後世一神教天堂和地獄的觀念迥異。現代一些族群的薩滿教有類似天堂和地獄的觀念,那顯然受了佛教等印歐宗教的影響。郭淑雲指出:“宇宙三界並沒有絕對的分野,上、 中、下三界都有神靈棲居,只不過其屬性、職司各不相同罷了。上界和下界的概念與現代宗教的‘天堂’、‘地獄’的涵義並不等同。下界也與上界、中界一樣,有山川、河流、森林,供神、亡靈狩獵、生活,絕非佛教、基督教的‘地獄’概念。”【9】

與基督教等一神教天堂、地獄觀念更大的不同是,神話創世紀中,人是可以通過中心軸溝通三界,其媒介就是薩滿。這個中心軸可以是一座山、一棵樹、一個孔或其他什麼象徵物。伊利亞德總結道:“宇宙有三大界,這三界由一根中心軸連接,所以薩滿可以成功地在三界中穿行。這根軸當然要穿過一個‘口’或一個‘孔’:正是通過這個孔,天神降臨人間,逝者去往地府;正是通過這個洞,薩滿的靈魂在入定時能夠向上進行升天之旅或者向下進行入地之旅。”【10】

進入農業社會,歐亞大陸西部開始修建雄偉的宗教建築代替自然界的中心軸,用以維繫強大的社會認同。而歐亞大陸東部,“建中立極”,建立一個超越黨派、吸納社會各階層的強大中央政府成為持續數千年的治國理念。

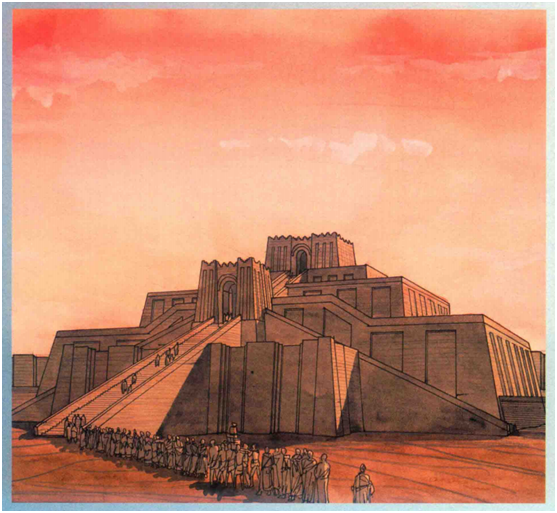

《聖經•創世紀》中的巴比倫巴別塔和著名的烏爾金字形神塔的功能都是作為連接天地的“中心軸”。烏爾金字形神塔是3層建築,高21.33米,它是兩河流域同類建築中最早的一座,建立於烏爾第三王朝(前2112年~前2004年),由日曬磚塊建成,建築表面留下孔洞,用以通風,防止磚塊龜裂。法國建築師、考古學家讓-克勞德•戈爾萬(Jean-Claude Golvin)指出:“金字形神塔(ziggourat)這個詞,源自阿卡德語zaqaru,意思是‘蓋得很高’。借由不同金字形神塔的命名,可瞭解金字形神塔的作用,有時還能看出圍繞在周遭的神殿與禮拜堂所賦予的功能。譬如亞述‘宇宙的山之家’、巴比倫‘天與地的基礎之家’、博爾西帕‘天與地的七名導覽者之家’、啟什‘屋頂直達天際的薩巴巴與英妮娜之家’這類名稱。古代究竟在這裏舉行什麼樣的儀式,我們無法得知。關於這個問題有許多假設,也無法確定究竟哪一種才是正確的。不過金字形神塔最早的功能,據推測應該是聯繫天神與地神。這座建築物使神殿與城市一同神聖化,將通往天上的道路,以及在承載大地的海洋中、通往深淵的道路連接於一點。這一點也被稱為通過點,那就是世界的軸心。”【11】

圖片說明:烏爾金字形神塔,距今四千多年;圖片來源:讓-克勞德•戈爾萬:《鳥瞰古文明》,湖南美術出版2019年版,第1頁。

神話創世紀的第三個關鍵字就是“原始至上神”。1912年,在《一神概念的起源》一書中,德國語言學家和宗教史家施密特神父(P. Wilhelm Schmidt,1868年~1954年)提出了的“原始至上神”的概念,認為在猶太一神教出現以前,世界範圍記憶體在一種原始一神教。與後來的一神教不同,這位至上神並不顯示在世人日常生活中,沒有偶像和特別的崇拜者,有些人說他已經“走開了”,這是一位“退位的原始至上神”,在時間長河中變得既遙遠又崇高。

英國宗教評論家凱倫•阿姆斯特朗(Karen Armstrong)描述說:“太初人類造了一位神,他是造物主,是天地的統治者。他不由意象代表,也沒有廟堂或祭司來為他服務。他太過尊貴崇高,因此人類對他的崇拜便顯得極不相稱,漸漸地他便從子民的意識中淡出,他變得如此遙遠,以致他的子民決定不再要他。據說他最後便消失了。”【12】

比如生活在東西伯利亞地區的雅庫特人,他們的天神首領被稱為“首席父神”(Art Toyon Aga),他高居九級天庭,能力超凡。據說“首席父神”聲若巨雷,形似太陽,卻很少參與人間事情。我們為日常事務向他祈禱是白費功夫,他老人家仿佛始終處於被動狀態、無所作為。

在中國文化中,學者們同樣注意到了原始至上天神的痕跡。商代甲骨文中帝的觀念,與世界其他民族的“退位的原始至上神”如出一轍。由於三千多年前商人的“帝”與西方“上帝”差異太大,導致研究者大惑不解,引起了廣泛的猜測。中國社會科學院歷史研究所常玉芝研究員寫道:“值得注意的是,雖然在商人的心目中,上帝權力無上,主宰著人間的吉凶禍福,但卜辭表明,商人卻從來不向上帝祈求,從來不對上帝進行祭祀。這種現象,令許多學者,包括一些宗教界的學者,不得其解,甚至不可思議。那麼,對這種現象應該作何種解釋呢?陳夢家先生說這是因為‘上帝與人王並無血統關係’的緣故,這是一個非常重要的原因,這也證明了上帝是個自然神,不是人帝。筆者認為還可能有另外一個原因,就是商人敬畏上帝,認為上帝高高地居於天上,太虛無縹緲了,凡人對它是看不見、摸不著的,它的意志都是通過它的臣使來實現的,所以只要祭祀賄賂好它的臣使,人們所期望的和所祈求的就會由其臣使來實現。當然,這只是一種猜測,實際情況還有待於今後作進一步的硏究。”【13】

“退位的原始至上神”在不同族群中的演化呈現出多元的特點。在一神教世界,他深入人間,成為全知全能,擁有絕對自由的宇宙主宰,創造了宇宙及宇宙的各種律法。也就是說,並不是地球上所有族群的至上天神都“退位”了,將他們的權威讓位於更與現實生活相關的神。有些族群原始至上天神以不同形式維持了其在萬神殿中至高無上的地位,後來轉化為一神教中全知全能的唯一真神。比如以色列人的上帝雅赫維(“耶和華”)和瑣羅亞斯德教善神阿胡拉•馬茲達。

從“退位的原始至上神”到世界的唯一絕對主宰,西方以神為本的文明由是生焉!人與神的距離越來越遠,人成為神的僕人,在相當長的時期內,人只能通過組織化的宗教祭司階層上達神。這一趨勢從在兩河流域(Mesopotamia)文化的開始階段歐貝德文化(絕對年代約在西元前6500 ~4000年)中已經顯現出來。

據蘇美爾傳說,埃利都是世界上的第一座城市。埃利都遺址的神廟演化過程代表了歐貝德文化宗教建築的發展過程,可分為三個階段。

第一階段(埃利都遺址第18~14層),宗教建築只是一個面積約6~7平方米的方形祭室,裏面有神壇和供桌,室外有焚燒供物的灶。這樣小的建築,看不到了任何宗教等級關係。如同今天南部中國的神龕,是百姓日常敬神祈福之處。

第二階段(埃利都遺址第11~9層),在第14層祭室位置修建了面積較大的神廟,分中殿和側廳兩在部分。側廳的出現使原來的祭室變成祭祀神靈的中央殿堂,側廳則用於焚燒供物,放置廟產和供僧侶們居住。吉林大學考古學院楊建華教授指出:“祭室向神廟的轉變是宗教建築發展中的一個質的飛躍,它標誌著宗教已經由產生於民眾之中變成高於民眾之上。巨大的規模和高高的台基是這種標誌的最好寫照。同時出現了住在廟宇的專門祭司階層,普通的人不可能再與‘神’發生聯繫,而要借助於專職僧侶,從此宗教開始為少數人所襲斷,開始了人為宗教的歷程。而專職祭司成為正在形成的等級社會中最上層人物,也是人類歷史上最早的知識份子。”【14】

第三階段(埃利都遺址第8~6層),神廟結構定形,形成了側廳、殿堂、側廳的三分式佈局。這時與神壇相對的門不見了,只有側廳中部帶階梯的門道。這樣,神廟外面的人再也無法直接看到廟內的神壇,只有從側廳入口進到中殿才能見到,使神廟中心變得更加隱蔽神秘。

楊建華教授指出:上述三個神廟發展階段“反映了人和神的距離逐漸加大,神的地位越來越高,越來越神秘,與此同時作為人和神之間的橋樑的祭司階層也在隨之提高本身的地位。”【15】

“以神為本”不僅重構了農業時代歐亞大陸西部族群的精神世界,也成為他們社會複雜化和社會凝聚力的基石。埃利都城是一個宗教中心,時人心中的聖地。其主神恩奇是智慧和力量之神,又是地下甜水之神。考古調查表明,埃利都城同後世兩河流域、古希臘羅馬的城邦一樣,都是以神廟為中心。神廟周圍是富人的房屋,週邊住著手工業者和貧民,最週邊住著農民。全部人口高達5000人。

而在歐亞大陸東部的中華文化,突破了狩獵採集時代以來人類以神為中心的世界觀念,這是人類文明的重要轉捩點。我們注意到:商代“帝”的觀念並沒有走向人間,周代已經成為一個高度世俗化的社會——神也要遵守宇宙人生之道,人民福祉是神事的根本。這就是中國文化“道在帝先”、“民為神本”的觀念。

注釋:

【3】李約瑟:《文明的滴定:東西方的科學與社會》,商務印書館2016年出版,第5頁。

【4】陳連山:《從神話學立場論夏朝的存在》,載《北京大學學報》(哲學社會科學版), 2021年,第58卷第4期。

【5】米爾恰·伊利亞德:《宗教思想史》,上海社會科學院出版社2004年版,第20~21頁。

【6】瑪喬麗·肖斯塔克:《妮薩:一名昆族女子的生活與心聲》,中國人民大學出版社2017年版,第319頁。

【7】富育光:《薩滿論》, 遼寧人民出版社2000年版,第137頁。

【8】郭淑雲:《原始活態文化:薩滿教透視》,上海人民出版社2001年版,第97頁。

【9】郭淑雲:《原始活態文化:薩滿教透視》,上海人民出版社2001年版,第24頁。

【10】米爾恰·伊利亞德:《薩滿教:古老的入迷術》,社會科學文獻出版社2018年版,第259頁。

【11】讓-克勞德·戈爾萬:《鳥瞰古文明》,湖南美術出版2019年版,第3頁。

【12】凱倫·阿姆斯特朗:《神的歷史》海南出版社2013年版,第9頁。

【13】常玉芝:《由商代的“帝”看所謂“黃帝”》,載《文史哲》2008年第6期。

【14】楊建華:《兩河流域史前時代》,吉林大學出版社1993年版,第154頁。

【15】楊建華:《兩河流域史前時代》,吉林大學出版社1993年版,第156頁。