作者: 馬文增 發布時間: 2021-11-04

近年來,“清華簡”第八輯中的《攝命》篇再次引起了學界對“古文《尚書》真偽”問題的重視,但清華簡整理者相關觀點的發表卻並非是在學術場合,而是出現在各類媒體上。如《北京日報》報導:“清華大學出土文獻研究與保護中心常務副主任黃德寬介紹,《攝命》文辭古奧,內涵豐富,體例典雅,與傳世的古文《冏命》內容毫無相同之處,應當是漢代所謂的《冏命》的真正古文原本,而傳世古文《冏命》不僅篇名訛誤,而且內容也是偽託的。清華簡又一次發現了失傳的古文《尚書》佚篇,為古文《尚書》證偽再添一例。”

筆者認為,這一說法儘管在邏輯上不嚴密, 畢竟還能因“應當”一詞而將之作為“推測”來看待,但所謂“清華簡又一次發現了失傳的古文《尚書》佚篇,為古文《尚書》證偽再添一例”這一說法已非“推測”,而是明確的、 肯定性的學術觀點。以不確定的論據,未作具體論證而僅憑“推測”就得出一個明確的、肯定性的結論,這在邏輯上是講不通的。

作為清華簡整理組成員之一的程浩先生在《清華簡〈攝命〉的性質與結構》中指出:“現在擬題為《攝命》的這篇竹書,整理者(據程浩先生注,此處的‘整理者'指李學勤先生)最初在披露時傾向將之與百篇《尚書》中的《冏命》聯繫起來。但是由於篇中缺少直接的證據,出於審慎考慮,正式公佈的整理報告在此論之外兼采了或說:冊命對象‘攝',篇末稱‘伯攝',為嫡長,篇中稱攝為'王子',又有王曰‘高奉乃身'等語,推測攝或即懿王太子夷王燮,而篇中周天子則為孝王辟方。若依此說,則身為嗣王的‘伯攝'顯非《書序》所載周穆王時冊命的太僕正‘伯冏',而這篇《攝命》與所謂的《冏命》也便毫無關聯了。”按程浩先生所言,李學勤先生傾向于認為清華簡《攝命》才是古文《尚書》的《冏命》,但除了 “冏” 可能是“攝”的訛誤這一文字學上的推測之外,找不到“直接的證據”來支持這一觀點,於是整理團隊一方面尊重李學勤先生的意見,另一方面“兼采了或說”。比較而言,“或說”顯然才是建立在對《攝命》的內容加以分析的基 礎上得出的學術性結論,而這一結論若成立, 則這篇《攝命》與所謂的《冏命》也便毫無關聯了。也就是說,即便在清華簡整理團隊內部看來,李學勤先生提出的“《攝命》才是《冏命》”之說直至目前仍屬缺乏證據、無法證明的猜測。

實際上,在“清華簡”與“古文《尚書》” 的關係問題上,將未經論證的猜測當作成熟的 學術觀點向大眾推廣,乃整理者的習慣性做法。 例如,關於《清華大學藏戰國竹簡》第三輯中收錄的《傅說之命》,整理者說:“《傅說之命》三篇簡文內容與東晉時期出現的偽古文《尚書》的《說命》篇完全不同,這種情況在清華簡第一輯整理報告中已經出現,它再次證明傳世的偽古文《尚書》確系後人偽作,並將對中國學術史的研究產生深遠影響。”林澐先生亦在“紀念清華簡入藏暨清華大學出土文獻研究與保護中心成立十周年國際學術研討會”上指出:“這些文獻中(指清華簡),有的是傳世經典最古的寫本,比如《尚書》的《金滕》、《逸周書》的《皇門》《祭公》《命訓》;有的是傳世經典已佚而僅存篇目者,如《尚書》的《說命》,使我們對在幾千年流傳過程中已面目全非、無法讀通的重要文獻得到破解的可能,而且對‘偽古文《尚書》'是致命的一擊。”

從以上所列諸家的說辭來看,筆者認為,學界目前對清華簡與古文《尚書》的關係以及“古文《尚書》真偽”之爭的來龍去脈皆存在一定程度的模糊認識。清華簡確實與古文《尚書》有很大的關係,但與整理者所認為的相反, 筆者認為,清華簡恰恰證明了孔安國《尚書序》的記載完全可信,古文《尚書》確實是經孔子之手整理的古代文獻,非所謂“後人偽作”。

一、關於孔安國《尚書序》所載之孔子編《書》

孔安國《尚書序》(據《十三經注疏》本)曰:

古者伏羲氏之王天下也,始畫八卦、造書契, 以代結繩之政,由是文籍生焉。伏羲、神農、黃帝之書,謂之三墳,言大道也。少昊、顓頊、高辛、 唐、虞之書,謂之五典,言常道也。至於夏商周之書,雖設教不倫,雅誥奧義,其歸一揆,是故歷代寶之,以為大訓。八卦之說,謂之“八索”,求其義也。九州之志,謂之“九丘”一一丘、聚也, 言九州所有,土地所生,風氣所宜,皆聚此書也。《春秋左氏傳》曰:“楚左史倚相,能讀三墳、五典、 八索、九丘”,即謂上世帝王遺書也。

先君孔子,生於周末,睹史籍之煩文,懼覽之者不一,遂乃定禮樂、明舊章,刪《詩》為三百篇,約史記而修《春秋》,贊《易》道以黜八索,述職方以除九丘。討論墳典,斷自唐虞,以下迄于周,殳夷煩亂,剪截浮辭,舉其宏綱,撮其機要,足以垂世立教,典謨訓誥誓命之文,凡百篇,所以恢弘至道,示人主以軌範也。帝王之制,坦然明白, 可舉而行,三千之徒,並受其義。

及秦始皇滅先代典籍,焚書坑儒,天下學士,逃難解散,我先人用藏其書於屋壁。漢室龍興,開設學校,旁求儒雅,以闡大猷,濟南伏生,年過九十,失其本經,口以傳授,裁二十餘篇,以其上古之書,謂之《尚書》。百篇之義,世莫得聞。

至魯共王好治宮室,壞孔子舊宅,以廣其居, 於壁中得先人所藏古文虞夏商周之書及《傳》《論 語》《孝經》,皆科鬥文字。王又升孔子堂,聞金石絲竹之音,乃不壞宅,悉以書還孔氏。科鬥書廢已久,時人無能知者,以所聞伏生之書考論文義,定其可知者,為“隸” “古”定、更,以竹簡寫之,增多伏生二十五篇。伏生又以《舜典》合於《堯典》,《益稷》合於《皋陶謨》,《盤庚》 三篇合為一,《康王之誥》合於《顧命》,複出。 此篇,並序,凡五十九篇,為四十六卷。其餘錯乱磨灭,弗可復知,悉上送官,藏之書府,以待能者。

承詔為五十九篇作傳,於是遂研精殫思,博考經籍,采摭群言,以立訓傳,約文申義,敷暢厥旨, 庶幾有補於將來。

書序,序所以為作者之意,昭然義見,宜相附近, 故引之各冠其篇首,定五十八篇。既畢, 會國有巫蠱事,經籍道息,用不復以聞。傳之子孫, 以貽後代,若好古博雅君子,與我同志,亦所不隱也。

據《尚書序》,經過孔子整理後的百篇《尚書》,秦火之後,僅存濟南伏生口授之二十余篇傳世,稱“今文《尚書》”。魯共王時,“孔壁書”出,但因腐爛、蟲蛀等原因造成的部分簡文“錯亂摩滅,弗可復知”,孔安國從中僅整理出了五十八篇,加上將各篇的《序》合併成單獨的一篇,共得五十九篇,即“古文《尚書》”。整理好之後,孔安國將以漢隸謄寫的 “古文《尚書》”(“為'隸''古'定、更, 以竹簡寫之”)連同“原件”,即自孔壁中出土的全部竹簡(筆者認為即所謂“中秘本”),“悉上送官,藏之書府”。隨後,孔安國奉詔為古文《尚書》作《傳》。但當《傳》完成後,突發“巫蠱”事件,使得“經籍之事”不合時宜,於是“古文《尚書》”連同孔安國所作之《傳》 就未再“呈送官府”,而是在孔門子孫及一些學者中留傳下來。

古文《尚書》傳至東晉時,由豫章內史梅賾獻出,被立為官學,自此公開於天下。但自宋代開始,有人懷疑古文《尚書》可能是晉代人偽造的。這種懷疑在清代發展到了極點,甚至記載孔子整理《尚書》之事的孔安國《尚書序》亦被疑為是偽造的。相應的,歷史上學界對“偽書論”的批駁亦從未停止過。這一學術論爭一直延續至今。

二、《尚書•金滕》《尚書•說命》與清華簡《金滕》《傅說之命》相關字句對比分析

筆者認為,從《尚書》篇目的系統性上看, 孔子整理《尚書》所用的史料(原始文獻)來自老聃,是周守藏室史官所謄錄的周守藏室原始檔案,而非自列國間搜集得來。清華簡也是周守藏室原始文獻的謄錄本,只不過謄錄者是楚史官團隊,在謄錄時使用的是楚文字。也就是說,經孔子之手整理而成的《尚書》和出土文獻清華簡同源,兩者皆源自周守藏室所藏文獻。

從已經公佈的清華簡諸篇看,孔子拿到的周守藏室所藏文獻(史料)在品質上大致可以分為三類:第一類,原文文字精煉、內容清楚明白、行文流暢,如清華簡《尹誥》,對這類史料孔子整理時不做改動,原文照錄;第二類, 整體上內容完整、敘事通順,如清華簡《金滕》,對這類史料孔子只做了少量文字上的修改和句序的調整;第三類,內容駁雜甚或荒誕、行文拖遝、語句顛倒錯亂多有,如清華簡《傅說之命》,對這類史料的處理則如《尚書序》所言,孔子“殳夷煩亂,剪截浮辭,舉其宏綱,撮其機要”,大加刪改。

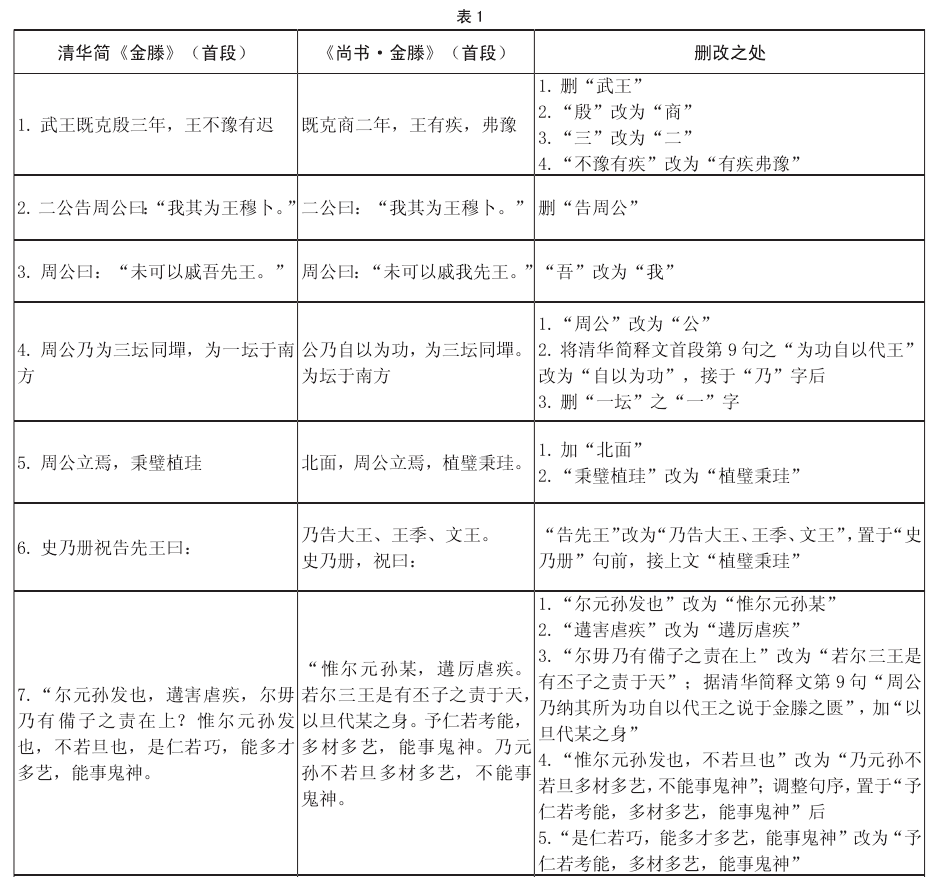

為更直觀地認識孔子是如何整理史料的,下文分別對清華簡《金滕》釋文的首段與《尚書•金滕》的首段,以及《國語•楚語上》“引文”、《尚書•說命》原文、清華簡《傅說之命》釋文,以表格的形式做對比分析如表1所示。

對比顯示,清華簡《金滕》和《尚書•金滕》的差異決非所謂的“版本不同”,兩者是明顯的“坯料”(原始文獻)和整理後的“成文”的關係。與原始文獻相比,“成文”於用字的“刪削”與“轉述”、句序的“調整”、語句之間的“銜接”與“過渡”,皆可謂精心為之。詳審兩者之差異,可確認《尚書序》所言孔子之整理上古文獻而成《尚書》一事確為史實。

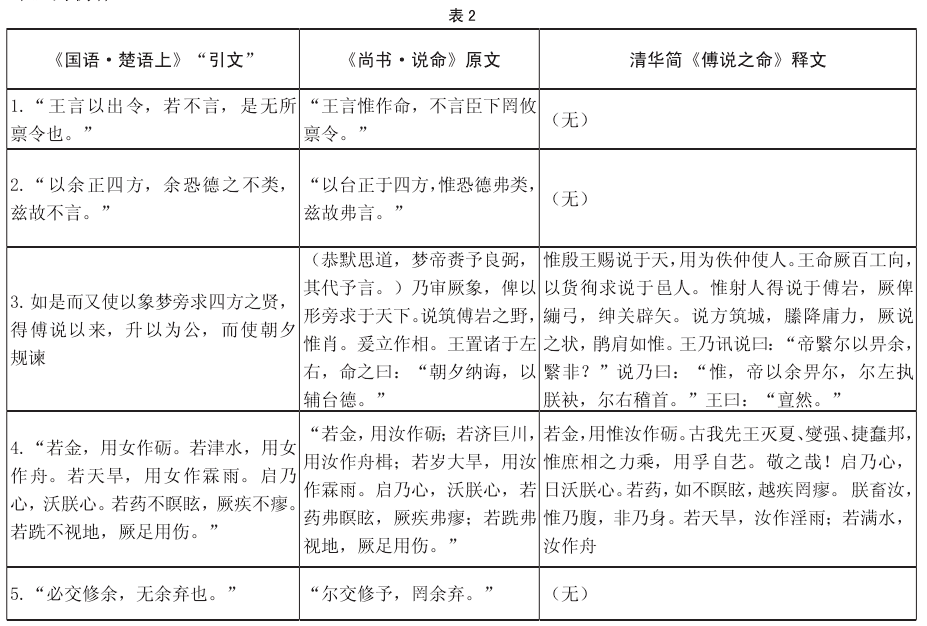

清華簡整理者認為,清華簡《傅說之命》其中的部分內容與《國語•楚語》的引文"完全一致”,而清華簡《傅說之命的其他大部分內容與《尚書•說命》完全不同。據此,清華簡整理者斷定:《國語•楚語》的引文出自清華簡《傅說之命》,清華簡《傅說之命》才是真正的《尚書•說命》,現存的古文《尚書•說命》為偽作。

筆者認為,除去孔子當年拿到的《尚書•說命》的“底本”(史料)並非清華簡《傅說之命》這種可能性之外(即周守藏室所藏關於傅說的文獻並非三篇,而是可能有數篇乃至數十篇), 第一,清華簡《傅說之命》並非《尚書•說命》,而僅僅是《尚書•說命》的底本(周守藏室原始文獻謄錄本),而且屬於“第三類文獻”,因為底本品質差,所以孔子“芟夷煩亂,翦截浮辭,舉其宏綱,撮其機要”,包括剔除怪誕的內容,對底本的語句作提煉、概述等文字處理, 這就直接導致了清華簡《傅說之命》與《尚書•說命》在字句表述和內容上都存在很大差異;第二,《國語•楚語》的引文出自《尚書•說命》,而非出自清華簡《傅說之命》,整理者所見有誤。相關比較與分析如表2所示。

首先,第一、二段“引文”顯然出自《尚書•說命》,《國語》的作者左丘明只對個別用字做了同義替換。

其次,第三段“引文”是左丘明對《尚書•說 命》原文的轉述。對比《尚書•說命》原文與清華簡《傅說之命》釋文,可見清華簡《傅說之命》語句粗糙、行文拖遝,且含有怪誕的內容。 對比可見,孔子整理《傅說之命》時對這段史 料的處理可謂大刪大改。

再次,第四段“引文”是左丘明對《尚書•說 命》原文的直接引用,句序完全相同,個別用字做了同義替換。而與清華簡《傅說之命》對 比,可見孔子取用了其“若金”“若濟巨川”“若歲大旱”“若藥”部分內容,但對具體字句以及順序做了修改和調整;對於“滅夏、燮強、捷蠢邦”“朕畜汝,惟乃腹,非乃身”等繁冗之辭則一概刪除。

最後,清華簡《傅說之命》中“聽戒朕言,寘之於乃心”“餘告汝若時,峙之於乃心”“毋獨乃心,敷之於朕政,裕汝其有友,勑朕命哉”這些語意重複的言辭可以判定為史官所記錄的武丁原話,在整理的時候,孔子將這些文字全部刪除,而以簡練的“爾交修予,罔餘棄”七字代之。

《史記•孔子世家》曰:“孔子……為春秋,筆則筆,削則削,子夏之徒不能贊一辭。”王陽明曰:“所謂筆者,筆其舊;所謂削者,削其繁。是有減無增。”(《傳習錄》)從孔子刪定的《尚書•說命》和作為《尚書•說命》 底本的清華簡《傅說之命》的文辭對比看,孔子整理史料之“筆則筆,削則削”確為事實。

三、《禮記•緇衣》引文與《尚書•說命》、 清華簡《傅說之命》相關字句對比分析

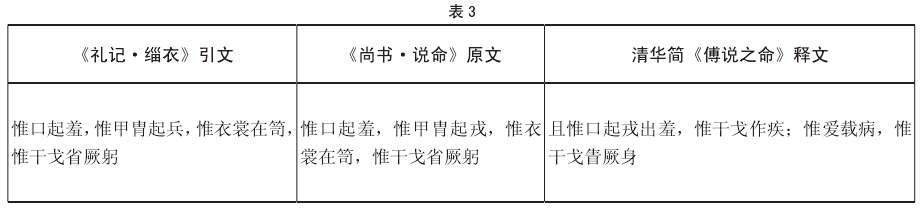

除《國語•楚語》中有與《尚書•說命》、 清華簡《傅說之命》有關的文字外,《禮記•緇衣》中還有一段與清華簡《傅說之命》相關語句相似的“引文”,這段引文亦見於《尚書•說命》。三者之間的關係仍以圖表形式作分析, 如表3所示。

《禮記•緇衣》引文與《尚書•說命》原文比, 只存在一字之差,即"惟甲胄起兵"與"惟甲胄起戎”;“兵”“戎”二字同義,顯然為有意替換。而以《尚書•說命》原文與清華簡《傅說之命》釋文相對比,可見孔子所做的修改痕跡一是將“且”字刪除,二是將“惟口起戎出羞,惟干戈作疾”改為“惟口起羞,惟甲胄起戎”,三是將“惟愛載病”改為“惟衣裳在笥”,四是將“惟干戈眚厥身”改為“惟干戈省厥躬”,五是修改後的《尚書•說命》與作為周守藏室原始文獻謄錄本的清華簡《傅說之命》相比,意思清楚,用字準確,行文流暢,結構嚴謹。

綜上,《禮記•緇衣》“惟口起羞,惟甲胄起兵,惟衣裳在笥,惟干戈省厥躬”引自《尚書•說命》,而清華簡《傅說之命》則是《尚書•說 命》的史料。

四、清華簡《尹誥》不可用作判定古文《尚書•咸有一德》真偽的證據

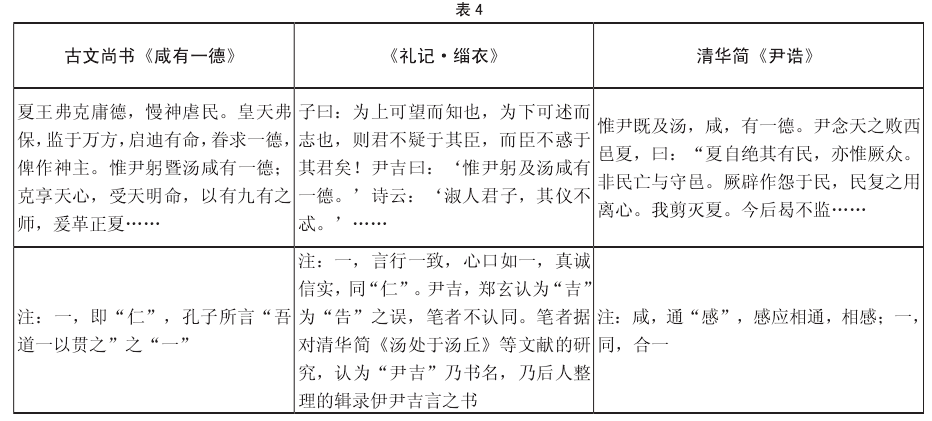

清華簡整理者所說的“這種情況在清華簡第一輯整理報告中已經出現”,指的是其認為《禮記•緇衣》所引“惟尹躬及湯咸有一德”一句出自清華簡《尹誥》,清華簡《尹誥》才是真的古文尚書《咸有一德》,而文中有“惟尹躬暨湯咸有一德”一句的古文尚書《咸有一德》為偽造。筆者認為,清華簡整理者對三句話的理解值得商榷。以下仍以表格形式作對比分析, 如表4所示。

三句話並不完全相同,表面上存在著2字之差:古文尚書《咸有一德》作“惟尹躬暨湯”,《禮記•緇衣》作“惟尹躬及湯”,清華簡《尹誥》 作“惟尹既及湯”。更重要的是,根據上下文,在涵義上,清華簡《尹誥》“惟尹既及湯咸有一德”應讀作“惟尹既及湯,感,有一德”,意思是“伊尹和湯既已為君、相,二人心意交感、同心同德",因二人同心同德,故伊尹對商湯 盡心盡力,商湯對伊尹之言亦真心接納,也正因如此才有了清華簡《尹誥》這篇文獻;而《禮記•緇衣》引文“惟尹躬及湯咸有一德”的意思是,“(在當時的天下人之中),只有我伊尹和湯都有仁民愛物之德”,古文尚書《咸有一德》“惟尹躬及湯咸有一德”的意思則是“只有我伊尹與湯真誠信實”。三者在意思上比較, 明顯只存在《禮記•緇衣》的引文出自古文尚 書《鹹有一德》的可能性。也就是說,從內容上比較,《禮記•緇衣》的引文與清華簡《尹誥》的“惟尹既及湯咸有一德”毫無關係;清華簡《尹誥》與古文尚書《咸有一德》乃兩篇文獻,兩者只是在文字表述上相似而意思完全不同的兩句話而已,因此完全不可以據清華簡《尹誥》來判斷古文尚書《咸有一德》的真偽。

結語

綜上,筆者認為,清華簡整理者對清華簡《攝命》與《尚書•冏命》關係的判斷存在較強的主觀性,而這種主觀性與其對古文《尚書》 的認識有直接關係。經過對清華簡《金滕》《傅說之命》《尹誥》與相關傳世文獻的對比分析,筆者認為,清華簡並不能證明古文《尚書》乃偽託之作,恰恰相反,其反而證明了孔安國《尚書序》的記載完全可信,古文《尚書》確實為孔子整理的古代文獻,秦火後又為孔安國自孔壁書中整理出來,至東晉時由梅賾公諸於世,惠澤華夏,流傳至今。

(馬文增,北京市社會科學院哲學所助理研究員,主要從事儒家、道家及出土文獻、先秦史研究;來源:《人文天下》2019年2月刊)