作者: 翟玉忠 付金才 发布时间: 2022-04-08

经义:

在人类漫长的冷兵器时代,文化相对落后的族群常常征服文明程度更高的族群,结果却被后者同化。

也不乏这种情况,文化相对落后的族群征服文明程度更高的族群后,整个地区人口构成发生巨大变化,文化也被严重摧残。典型的就是公元五世纪欧洲的蛮族入侵,结果辉煌灿烂的罗马文明衰落,城市多成废墟,欧洲跌入长达千年的中世纪。

魏晋南北朝时期,中国也曾多次遭到北方游牧民族的入侵,这些族群入主中原结果反而融入了中华大家庭,中国文化也没有发生根本性改变——中国领土不仅没有四分五裂,还迎来了隋唐天下一统的盛世。

是什么原因造成中国政治-文化共同体如滚雪球一样不断扩大?这是因为中国文化具有超越地方性的“天下”特点。整体上中国是一个文明旋涡,越来越大,从四千年前的大禹时代到21世纪的今天都是这样。

突出表现为中国版图东南部农业区对西北部游猎游牧民族的涵化、融合。北京大学李零教授写道:“中国为什么大?原因是它的东南部对西北部有强大吸引力,好像一个巨大的漩涡,总是吸引它的邻居一次次征服它和加入它。中国历史上的征服,一般都是从外征服内,而又归附于内,因而认同被征服者。夏居天下之中,商从东边灭夏,认同夏;周从西边灭商,也认同夏。中国周边地区对核心地区的征服,几乎全都沿用这一模式。他们发起的攻击,一波接一波,每次冲击引起的回波比冲击波还大,一轮轮向外扩散。‘夏’的概念就是这样,像滚雪球一样,越滚越大。‘禹迹’是一种不断被改造的历史记忆,同时也是一种绵延不绝的历史记忆,难怪成为中国的符号。”(李零:《我们的中国·茫茫禹迹》,三联书店2016年版,第3页。)

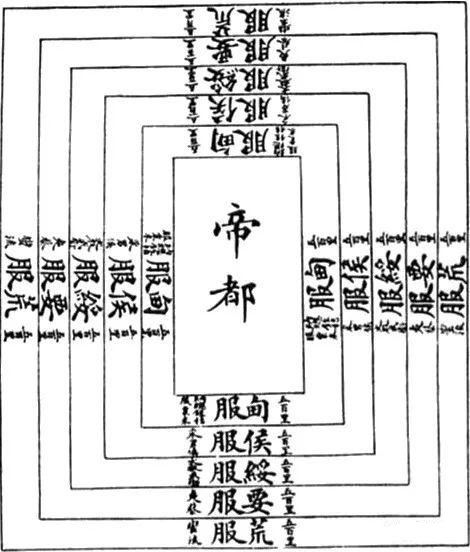

那么,天下是如何建构?中华文明涵化世界的旋涡如何形成的?其制度设计就是本节中的服制。这是一种以天子所居王畿(帝都)为核心的国家体制,王畿也是政治、经济、文化的中心,中国文明旋涡的中心——整个世界(天下)围绕旋涡中心设计。(见下图)

服制的基本原则是根据距离王畿的远近,因地制宜地收取贡赋、实事求是地采取不同的治理方法,目的是实现稳定的社会秩序、让中华文化遍及整个世界,就是本篇所说的“声教讫于四海”——让中国政治威望和文明教化传布全世界!

经学不是史学,也不是近代科学。经学关键是在阐发义理,经学家用服制将大禹时代的天下秩序抽象化,理想化了。经典关于“服”的数目、名称多有不同。《尚书·禹贡》和《国语·周语上》《荀子·正论》所记都是五服,惟一不同的是《尚书·禹贡》中的“绥服”《国语·周语上》《荀子·正论》写作“宾服”。《国语·周语上》说:“夫先王之制:邦内甸服,邦外侯服,侯卫宾服,夷蛮要服,戎狄荒服。”

《周礼·夏官·职方氏》有“九服”,《周礼·秋官·大行人》又有“六服”之说,名称与《尚书·禹贡》多有不同。

如同九州一样,这些相异之处只是不同师说的结果,其阐述的价值原则没有本质上的不同——都是对华夏文明旋涡的理想化表达;且也有其历史真实背景。中国社会科学院考古研究所赵春青研究员根据龙山时代聚落考古研究成果,指出《禹贡》五服制度实际分为三大文化圈:内圈甸服,是王畿之地;中圈包括侯服和绥服,是大小诸侯所在地;外圈包括要服和荒服。三大圈恰好与龙山时代考古学文化分布格局基本吻合:分布在洛阳、郑州一带的王湾三期文化大致相当于王畿甸服;环绕王湾三期文化的中原龙山文化诸文化类型包括后岗二期文化、造律台文化、三里桥类型、杨庄二期类型、下王岗类型、陶寺文化等当为侯服和绥服;分布在中原龙山文化东边的海岱龙山文化、南边的石家河文化、西边的客省庄文化和齐家文化、北边的老虎山文化当为要服和荒服。(赵春青:《<禹贡>五服的考古学观察》,《中原文物》2006年05期)

过去几千年来,以中华文化为核心中国政治-文化共同体不断涵化周边族群,将东亚的大部分地区融合为一个文明有机体,命运共同体。

历史不会停止。可以想见,涵化了东亚极大部分的中华文明必将涵化整个世界——在全球化风起云涌的当代,这近乎成为惟一超越西式民族国家的愿景。

“鸡犬寂无声,曙光射寒色”——在古老的东方,我们看到了人类命运共同体的曙光。

经文:

语译:

成功治理洪水后,天灾减轻,人们可以在九州之内安居乐业。砍伐大山的树木,修建道路,祭祀和进贡等可以举行了。九州之内的江河彻底疏通,大湖泊周围筑起了堤防,提高蓄洪功能,保护周围土地免遭水患。蛮荒之地的少数民族也能分享治水福泽。负责征收赋税和贡品的六府管理得非常好,针对九州各地资源状况制定赋税标准和贡品的种类,收取赋税六府极为谨慎,他们把田土分为三等,确定赋税等级,都能按要求缴纳赋税。中央实行功勋制度,将那些在治水中能力强、功劳大,能创造性地完成任务的人选拔出来,赐给他们土地和姓氏,让他们治理九州。

大禹治水后,根据能力和贡献选拔众多贤能者出任官员,封土赐姓,广建诸侯国,管理九州广大地区,故有夏朝万国之说。众诸侯国根据距离王畿(即中央直辖地)的距离和文明程度,分成五类,各自承担相应职能以维护中央,中央采取相应的管理政策,这种制度称为五服制度。根据《禹贡》关于五服制度的描述,五服是以王畿为中心,每类地区纵深为一千里的同心方围结构。

天子直接管理的地区称为甸服。天子直接控制的地区,包括王城、郊和甸三类,从王城向四方延伸至五百里,就是说天子直接管理的地区方千里。距离王城一百里以内的地带谷穗连同秸秆一起缴纳,一百里至二百里之间的地带缴纳谷穗,二百里至三百里之间的地带缴纳秸秆,三百里至四百里之间的地带缴纳粟,四百里至五百里之间的地带缴纳米。

以天子直辖的甸服外为起点向东西南北四个方向外推五百里的地区是侯服,该地区主要向天子提供服务性劳役和保卫甸服地区的兵役。距离甸服边界一百里以内的侯服地带是(供职天子的)卿大夫的采邑,其人有为天子服劳役的义务。距离甸服一百里至二百里之间的侯服地带是地位低于卿大夫的男爵封地,其人要为天子提供劳役服务。剩余三百里纵深的侯服地带是诸侯国君封地,诸侯国君统领军队,有保卫天子,屏藩甸服的军事义务。

以侯服边界向四方推延五百里之内的地区是绥服,天子对这个地区实行教化安抚政策。其内三百里地带,以华夏文明教化此地族群。再外边二百里纵深地带,天子实行军事武装镇守政策。

以绥服边界向四方推延五百里之内的地区是要服,天子实行羁縻政策,尊重要服地区内三百里地带族群的生产生活习惯,对他们管控不多。要服地区外二百里地带的部族只献纳很少贡品,便会得到天子的赏赐。

以要服边界向四方推延五百里之内的地区是荒服,因为远离九州,其文明落后,天子对此地区实行放任政策。生活于荒服内三百里地带的部族文明程度低,质朴而少礼,天子不加干预。荒服外二百里地带自然条件恶劣,蛮人族群在这里自由迁徙,逐水草而居。

东至海岛,西至沙漠,遥远的南部和北部都因大禹治水而受益,华夏文明对这些地区的部族产生了积极影响,大禹将华夏文明推广到九州之外的蛮荒之地。帝舜将美玉制成的高贵玄圭赏赐给大禹,宣告其治水成功。